"太湖水吧"里的水友"团结巷",总被人追着问底细:高中读二中遭质疑,上了大学被嘀咕,连文凭都有人猜是假的。他生在农村,家里贫寒,常年靠咸菜下饭,得了个"咸菜团"的雅号。

这我信,就像我们厂里那位菱湖来的工友,高中住校时,一罐头咸菜能对付一星期,偶尔吃上油炒萝卜干,都算奢侈的改善。前几天"团结巷"亲笔写下大学经历,我细细读了,也勾起了自家儿子上大学的回忆。十多年没提笔,试着写了几句,字比人家差远了,实在拿不出手。

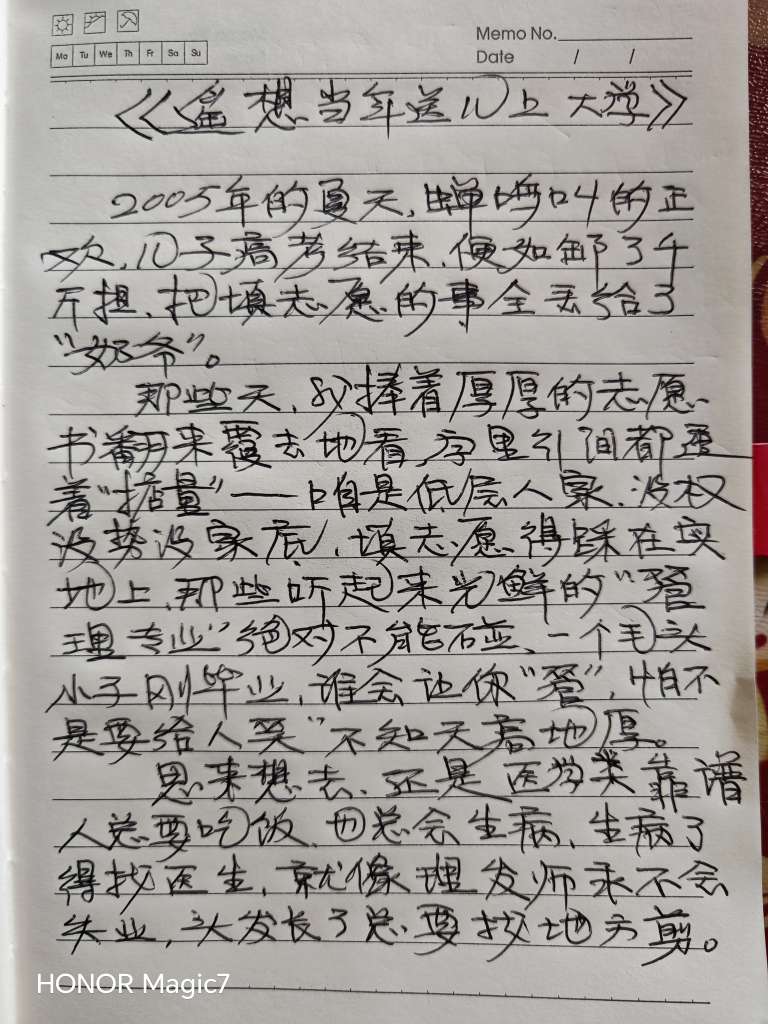

2005年的夏天,蝉鸣聒噪得正欢,儿子们考完高考,彻底松了劲,填志愿的担子全压在"奶爷"肩上。那些天,厚厚的志愿书被我翻得卷了边,字里行间都在掂量——咱是底层人家,没权没势没家底,选专业得踩在实地上。那些听起来花哨的"管理专业"绝不能碰,一个毛头小子刚毕业,谁会真让你去"管"?怕不是要被人笑"不知天高地厚"。

思来想去,还是医学类靠谱。人总要吃饭,也总会生病,生病了就得找医生,就像理发师永不会失业,头发长了总得找地方剪。跟老伴一商量,她也点头:"这行当稳当,饿不着。"于是第一志愿,我给俩孩子一个填了江苏某大学,一个填了省城某大学,第二志愿则填在同一所医学院。

录取通知书寄来那天,信封上的校徽在阳光下闪着光,俩孩子竟双双被那所医学院录取,成了同窗校友。开学时,我们一家四口提着鼓鼓囊囊的行李挤上大巴,150元一张的车票,600元钱载着心中的期盼,在高速上跑了五六个小时,才到那片崭新的高教园区。

四所大学挨在一处,医学院藏在最里头,离山脚不过二三百米,白墙新校舍透着股子蓬勃朝气。四人一间的宿舍,上下铺排得整整齐齐,带独立卫生间和淋浴室,一年1200元的住宿费,看着就让人舒心。

交学费时排起长队,那会儿还没移动支付这玩意儿,全是现钞交易。老师坐在桌后点钱,"哗啦哗啦"的声响里,3960元一年的学费,俩孩子就是7920元——厚厚的一沓钱数完,心里空落落的,却见隔壁队伍里,有家长正数着18000元一年的三本学费,顿时觉得孩子们争气,这分数也是在替家里省钱呢。

忙到暮色来临,在学校食堂简单吃了晚饭,晚上七点多,该跟孩子分别了。站在宿舍楼下,望着三楼窗口亮起的灯光,我和老伴的眼泪忍不住掉了下来。从呱呱坠地时的粉嫩一团,到蹒跚学步时的跌跌撞撞,这是他们头一回离我们这么远。

掌心仿佛还留着送他们出门时的温度,转身的瞬间,不舍像潮水似的漫上来。那晚我们在附近小镇找了家旅馆,被褥带着陌生的浆洗味,一夜翻来覆去没睡踏实。第二天一早,天还没大亮就乘大巴回了湖州,车窗外的树影往后退,心里总像缺了块什么,空落落的。

儿子们在新校区住了三年,第四年搬进城里的老校区。条件是差了些,八人挤一间宿舍,墙皮斑驳,好在住宿费降到600元一年。搬家那年,我和老伴又跑了一趟,帮着扛行李、铺床单,摸着老校舍的木头窗框,倒觉得比新楼多了几分沉淀的书卷气。第五年,他们去省城医院实习,一个进了邵逸夫医院,一个去了红会医院,看他们穿起白大褂,领口别着听诊器,倒真有了几分医生的模样。

五年大学读完,一个考上公费硕士,又读了三年;毕业那年,我单独去了一趟学校,医学院恰好升级为医科大学,那张毕业证书的含金量更足了。另一个先参加了工作,后来想换专业去考硕士,差了3分,终究还是放弃了。如今再想起当年送他们上学的光景,那些排队交钱时的手忙脚乱、宿舍楼下的泪眼婆娑,都成了日子里慢慢酿出的甜。原来所谓父母,不过是看着他们的背影越走越远,却在心里为每一步都悄悄铺着暖。

![]()