位于吴江城北的柳胥路,一头连着京杭运河,一头抵近浩渺太湖。

三十年前,这条路上,14家台资企业集中落户,成为近千家台企竞逐吴江的“先驱者”。

多年以后,提到台企在大陆,就难以绕开吴江。

时光悄然走过三十年,在已颇具都市格局的东太湖畔,人们讨论的热点是低空经济、人工智能;当350公里时速的沪苏湖高铁载着吴江人抵达2025年,这条柳胥路,更显时代的厚重与沧桑。

每一代人,之于每一个时代,都肩负着各自的使命。

我们不应忘记,那一代“筚路蓝缕,以启山林”的吴江人;不应忘记,那段为吴江对外开放和外向型经济闯出一片天的激情岁月。

从破冰,到交融,再到一起向未来,吴江和台商的故事,不仅仅是故事,更是一种精神和力量。

我们这一代人,该如何纪念并传承下去呢?

澎湃三十年(上)

时间太久,许多细节记不清了,但这件事我永远不会忘记。

虽然已经立秋,但江南的湿热感没有丝毫的消退。2025年8月11日,在位于吴江开发区柳胥路上的幸亚(苏州)电子工业有限公司,我们见到了副总经理黎焕章,双方刚刚坐定,窗外突然大雨倾盆,在被时间冲刷过的记忆里,有件事,黎焕章依然记得。

时间回到30年前的1995年,这一年,14家台资企业在吴江开发区的柳胥路集体签约落户,这无疑是吴江经济发展史上具有里程碑意义的一件事。而幸亚电子,正是这14家企业之一。

就在前一年,已在苏州高新区落户的明基电脑,吸引了大批配套企业来苏州考察选址。其中,幸亚电子董事长郭百逸,以台湾区电机电子同业公会电阻零件小组组长的身份,带着12位台湾老板,投票决定投资地点。

当时6票投另一个地区,6票投吴江,我们老板郭百逸先生将决定性的一票投给了吴江。

7:6,幸亚关键的一票,无意中开启了一个时代。

1995年,台湾飞碟唱片推出的歌曲《相亲相爱》火遍华语歌坛,也正是从这一年起,吴江和台企开启了“相亲相爱”的序幕。

▲1999年为明基电脑配套的松山电器有限公司

在心理学领域有一个概念,叫原型启发,是指从现实生活的事例中受到启发,找到解决问题的途径或方法。

如果说14家台企集中落户是“原型”,那受到启发的便是当时的吴江决策层。

1992年邓小平南方谈话后,中国大陆掀起了引进外资的第一波高潮。彼时的吴江,也正摩拳擦掌,必须抓住这一千载难逢的发展机遇。

但现实的问题摆在决策层的面前:引进什么产业?企业从哪里来?

当时,作为吴江外向型经济的主战场,同样诞生于1992年的吴江经济技术开发区(以下简称吴江开发区),已有零星的新加坡企业、日资企业、台资企业入驻,但在招商层面还没有明确的思路和方向。

直到1995年14家台企扎根落户,让当时的吴江市政府眼前一亮,并专门召开了吸引台资企业的专题会议。

▲1995年组团落户开发区的部分企业

会上大家分析认为,电子信息产业有个特点,它们相互配套,产业链上下游企业集聚性强,而且属于人才型、科技型产业,对集聚人才和技术,对吴江未来产业创新,有实实在在的好处。

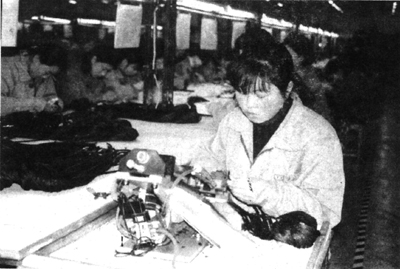

▲开发区内台资企业的生产流水线场景

而之所以选择主攻台湾企业,则是考虑到,一方面台湾电子信息产业很强,另一方面,台湾和大陆同根同源,沟通交流更高效。

最终,经吴江市政府与吴江开发区共同商讨,作出了优先把电子信息产业培育成吴江经济发展新的支柱这一重大决策。

事实证明,这一决策成为吴江外向型经济三十年高速发展的关键一步。

用时任吴江市委书记汝留根的话说:吸引台资、发展电子信息产业,现在看来是完全正确的。

方向定了,又一个问题摆在面前。

当时的吴江开发区尚不成型,没有新厂房,连路都没有修好。北边的昆山、苏州工业园区,东边的上海,南边的宁波、温州,再到更南的福州、东莞、深圳,随便一个地区,都在机场、港口、经济实力,甚至知名度等方面超过吴江。

吴江拿什么去打动客商?用汝留根的话讲:那就拼命去招商。

当然,拼命并不是莽撞,而是义无反顾、稳扎稳打。

当时,在台湾本土,60%以上的企业都从事IT行业,而且不少企业已在广东投资建厂,吴江的招商人员自然就将目标瞄准了这两个地方。

▲1998年吴江经济开发区

在一无信息、二无熟人介绍的情况下,从1998年开始,招商人员一次又一次地踏上招商之旅。

据曾任市委常委、吴江开发区党工委书记的金久益回忆,那时大家在旅馆住下后,就会买一本当地印有企业名录的“黄页”,将其中的台资企业挑选出来。

有出租车就打车,没出租车就打“摩的”,有时午饭晚饭就并在一起吃,一个镇一个镇跑,一家台企一家台企聊,看企业的经营状况,问他们的需求和下一步动向,再动员企业来吴江投资……

“就像编辫子一样”,跑遍了当地的台企,招商人员认识了第一批台商朋友,并通过他们接触到当地的台商协会。

▲1999年为明基电脑配套的苏州精密工业有限公司

据《吴江开发区志》记载,仅1998和1999两年间,吴江就组织了40次南下招商,力度可谓空前。

在这个基础上,当时的吴江市委市政府主要领导和吴江开发区主要领导率团到深圳、东莞等地召开投资说明会,通过此前联系上的本地台协和台企朋友介绍,邀请台商参加。

第一年来了200多位台商,第二年就增加到400多位,吴江的“拼命式招商”,起效了。

1999年,时任吴江市委书记的汝留根,正在吴江宾馆开会。

突然一个电话打来,一位在吴江的台商告诉他,南怀瑾先生要来拜访,大概8分钟就能到。

汝留根马上停下会议,安排迎接南老事宜。

几分钟后,在吴江宾馆迎接南怀瑾一行的,是一路的红地毯,两位手捧鲜花的工作人员,以及吴江四套班子领导和媒体记者。

如此高效和热情的迎接仪式,给南怀瑾留下了极佳的印象,更加打动他的,是市委书记递过来的名片。

“汝-留-根,看来你是要我留下来啊!”

谈笑间,原本计划5分钟的会谈,双方聊了20多分钟。临走前,南怀瑾跟汝留根说,我基本定了,就到你这边来。

此后,南怀瑾安居在吴江太湖之滨的庙港,直到生命的最后时刻。

这件事,成为吴江对台交流的一段佳话。因为南老在台湾的巨大影响力,也让吴江党委政府的高效、真诚、热情,成为许多台企选择大陆投资地的重要考量。

当时,吴江接待办的车辆经常要跑去上海虹桥把台商接来考察,了解到台湾人喜欢喝咖啡,汝留根叮嘱接待办将咖啡泡好放在水瓶里,台商一上车就可以喝上热腾腾的咖啡。

这样的细心和用心,给许多台商留下了极佳的第一印象。

而吴江的真诚和高效,自然不仅仅是安排一场“欢迎仪式”和准备一杯咖啡,更体现在“解决问题”方面。

有一次,一家台企到机关单位办事,因为对大陆政策不熟悉,费了很大的功夫。

听说后,汝留根让工作人员了解下还有哪些企业有类似的情况,涉及到哪些机关部门,然后统一拉到吴江宾馆开会,相关市领导一起参加,台企的问题只要合理合法,服务部门当场表态,马上去办,速战速决。

更让吴江在台商圈里引起轰动的,则是“吴江速度”。

1998年下半年的一天,吴江开发区招商人员得到消息,台湾老牌电子企业美齐公司正在大陆考察投资,从珠三角考察到长三角,公司代表尹先生人正在上海。

当天中午,金久益就赶到了上海,磨破了嘴皮,终于争取到了对方两个小时考察吴江的机会。

各方面谈得都很顺利,直到对方提出最后一个条件,必须保证企业第二年4月能如期投产,这就需要吴江在90天内建好两层1万平方米的标准厂房。

对于当时的吴江开发区而言,实现这样的厂房进度要求,似乎是天方夜谭,但吴江许下了承诺。

接到建设任务,时任吴江开发区发展总公司副总经理、开发区房产开发公司经理的蒋伯荣,带领团队,撸起袖子就干了。

“啥也没多想,脑子里只想着,这事儿必须完成,不能让吴江的信誉受损。”

上午接到任务,下午设计院到现场,三天出技术图,三天设备全部进场,建设团队把每一个环节都压缩到了极致,目标只有一个:如期交付。

“当时的状态就是‘天天夜半天天早’,尤其是监理人员,每天半夜都要去现场检查,确保万无一失。”

在吴江市机关各部门和松陵镇的全力配合下,困难被一一克服,不到90天,吴江开发区便将厂房钥匙交给了美齐公司,而美齐就此在吴江扎根,并将吴江公司命名为“高创”,这也是吴江首家生产整机的外商投资企业。

因为一诺千金,美齐也成为了吴江在台商中的热心“推荐官”,此后,中达电子、群光电子、瑞仪光电、大同电子纷纷抢滩,台企龙头企业“井喷式”登陆。

“玩命”服务的吴江,赢麻了。

赢麻的不仅是吴江,投产当年,高创就赚了钱,第二年更是实现了出口创汇超十倍的增长,2001年成为吴江最大的纳税大户。

采访中,曾经担任吴江台办主任的成从一,随身带来了一本吴江台办2007年印制的内部书籍——《第二故乡创业记》。

因为是赠予台商留作纪念,全书用繁体字呈现,记录了吴江众多台商的故事和心声。

我们惊讶的发现,许多台商不约而同提到了选择吴江的两个重要考量:卫生和文化。

这或许是当年因考虑到自身条件不佳,只能“拼了命”招商的吴江人,意料之外的收获。

书中,时任诚创科技(苏州)有限公司总经理的邱启东提到:当时的吴江,还是一个小县城,各方面的发展还刚起步,但整洁的环境、淳朴的民风给我留下了深刻的印象,道路两边的自行车停得整整齐齐,车头都朝着一个方向的。

时任吴江信捷电子有限公司总经理、吴江台协会长的陈清海在书中说道:我跑过大陆很多地方,最终选择了吴江,是因为在吴江我看到了我希望看到的景象。我发现,吴江的父母最重视孩子的教育,人们的素质很高,因而我认定吴江的将来无可限量。走在吴江古色古香的小巷里,迎面走来的老百姓个个温文儒雅,而最让我惊讶的,是整条街居然连一个烟头都找不到,当时我就下定了决心,信捷的未来在这里,在吴江!

正如时任沪华五金电子(吴江)有限公司总经理许兆麟在书中所说:招商引资是一种竞争,不仅是项目、产品、投资上的竞争,更是一种服务、氛围上的竞争,一种人才、文化上的竞争。

▲台湾区电机电子工业同业公会向吴江赠送“友谊长存”牌匾

2001年,吴江开发区被台湾区电机电子同业公会评为“投资环境最佳,投资风险最低”两项第一,成为台商投资大陆首选城市。

巅峰时期,据不完全统计,在吴江台企的数量曾一度增长至近千家。

许多苏州人还记得,1993年12月15日,《人民日报》头版头条刊登了一则报道——《苏州跃起六只虎》,将苏州所辖的张家港、常熟、太仓、昆山、吴县、吴江六县市比作六只“虎”,讲述了六县市以“群虎下山”之势,在苏南模式的大旗下展开百舸争流的故事。

正是在这群虎跳跃之地,“拼命”招商、“玩命”服务的吴江,真就闯出了一片天。

![]()