英号是鸭蛋厂的工友,虽不在一个车间,碰面的机会却不少。他干辅助工,每日里固定的活计和杂务,脚不沾地地忙,一米七的个头,身板结实力气也足。这人憨实厚道,见谁都眉眼弯弯地笑,许是脸上笑肌比常人发达,也从没见他发过脾气。有时瞧着带点傻气,实则心里亮堂得很——那是种藏在温和里的精明。

上世纪七十年代末,学日语成了风潮,我凑热闹学了阵子,越学越难知难而退,索性不学了。厂里学日语的人里,英号绝对是拔尖的,进口机械的日文说明书递到他手上,他能逐字逐句译成中文,连专业术语都抠得精准。那会儿还有个张翻译,日语功底远不如他,却凭着特有的相貌,演抗战片不用化装。

英号内退后,在中心医院做了好几年杂工,依旧是那副勤恳模样。我去看病时遇过两回,他总絮絮叨叨说些医院的事:厂里工友谁得了重病,没能熬过去。他推着载着病人的轮椅,脚步匆匆,手里拿着检查单子。

有次在市陌路碰见,他又说起谁“不行了”,我打趣他:“你咋净说些不吉利的?”他慌忙摆手,眼里漾起笑:“有喜事有喜事,我女儿结婚了!”又说自己快退休了,要请我吃饭,我笑着说心意领了。

命运待英号,却格外的艰难。他娶了位外地媳妇,家里还有位离休工人的老母亲,后来住了养老院,全靠英号一勺一勺喂饭、一巾一巾擦身,伺候到终老。女儿自小被他宠成心尖肉,媳妇对他却始终隔着层纱,英号买汱烧宠着媳妇,日子还是过得磕磕绊绊,像辆缺了润滑油的自行车,咔嚓咔嚓地作响。

大约四年前,英号查出大肠重病,手术后连肛门都没能保住。红丰拆迁时,他母亲的房子补了笔钱,被苏州的亲戚分去一部分,剩下的在凤凰开发区换了套小公寓。可媳妇嫌他“不干净”,竟硬生生把他赶了出去。

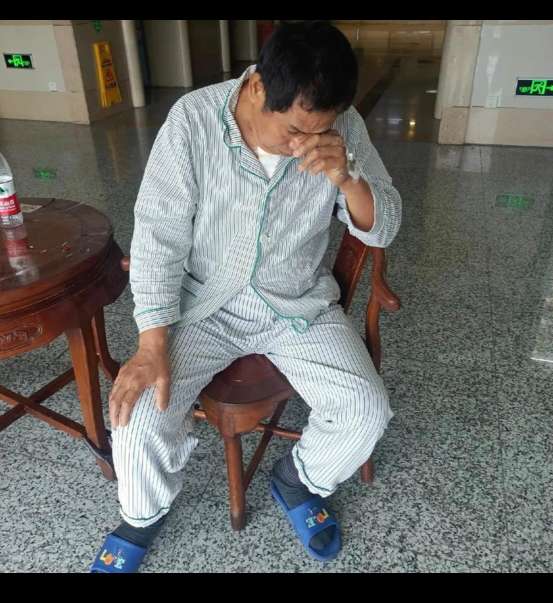

有次英号想回家取点东西,掏出钥匙却拧不开锁——锁早被换了。他孤零零住进公寓成了孤寡老人,没多久,病情又恶化了,小腹和大腿根部冒出两个小肿瘤。化疗的反应剧烈得很,他在空荡荡的公寓里发着高烧,呕吐不止,实在熬不住时,就在鸭蛋厂的工友群里反复敲着:“想妈妈,想妈妈……”那几个字,隔着屏幕都能想象着那付惨景。

想起他从前总挂在脸上的笑,再念及他的境况,心里真不是滋昧。

前几天,部分工友聚餐,席间说起英号,说他许久没在群里露面,微信不回,电话接通了,是个陌生的声音。热心的“灯泡”兄——当年的厂工会主→席,饭后特地绕去那套公寓找他。英号不在,问保安才知,四月份他病情加重,被女儿接走了,再也没回来过。听到这话,我心里“咯噔”一下,像坠了块石头,预感凶多吉少。

果不其然,昨天传来确切消息:英号已于今年五月过世了。他的名字和照片图像在我们群里“停留”了半年,直到昨天,群主才默默把他移了出去。苦命的英号,享年不过六十八岁。

但愿他到了那边,再没有病痛啃噬身体,没有寒凉浸蚀心骨。愿他早早脱胎换骨,来世能遇个知冷知热的好老婆,依旧做个爱笑的人,活得自在、舒展,再不用把苦水往肚子里咽。

![]()