无裳亦仁心:致敬远去的赤脚医生

未着白褂,却托举无数生命;非科班出身,却是乡土最坚实的健康屏障——这便是六七十年代中国农村的赤脚医生,一群扎根泥土、被百姓视作亲人的守护者。

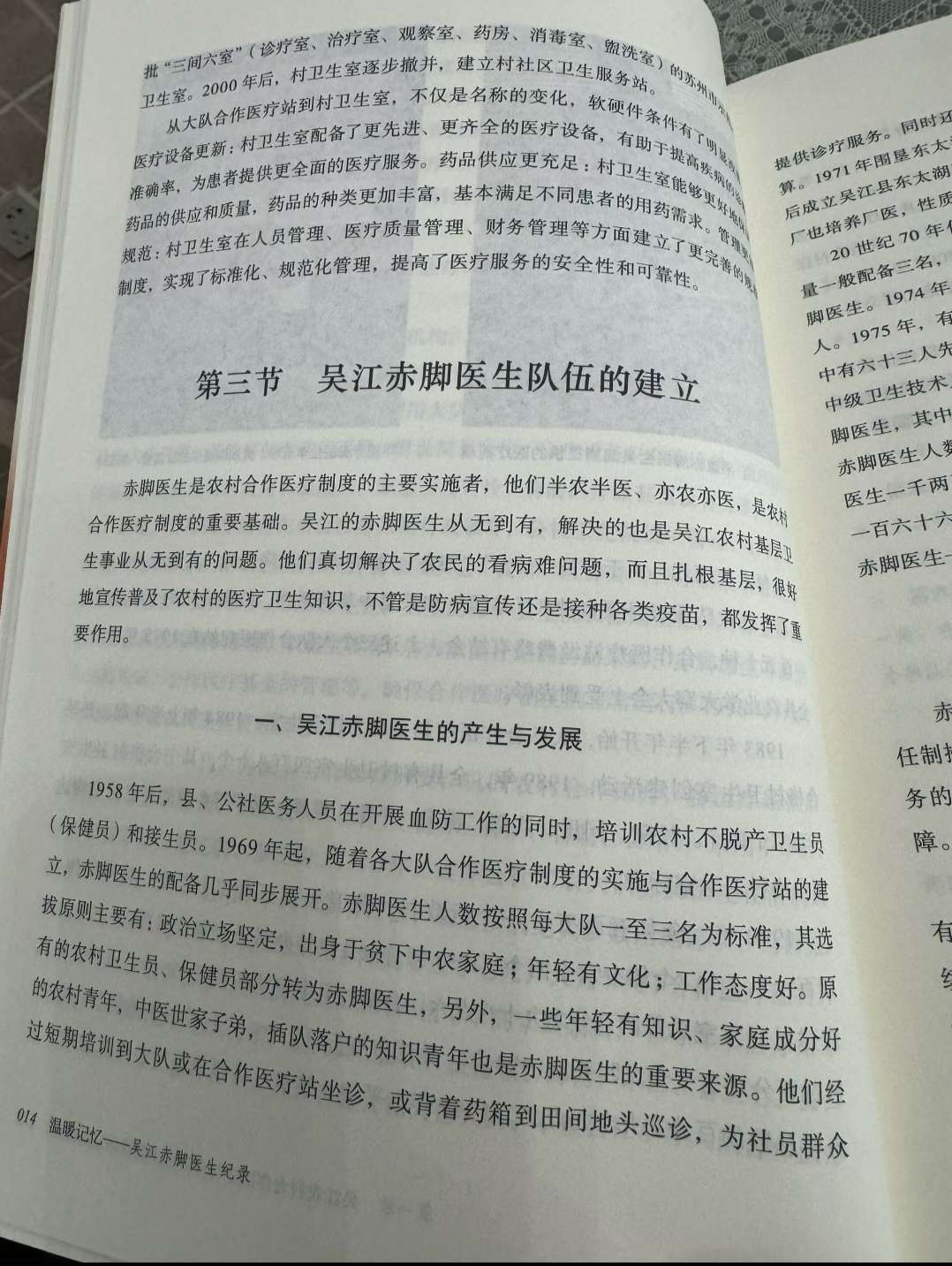

彼时乡村,医疗匮乏到令人揪心。县医院寥寥无几且远在城关,村民小病硬扛、大病听天由命,土方子是唯一寄托,往往小病拖重、重病难愈。恰是这般困境,催生了赤脚医生这一特殊群体,成为农民健康的第一道防线。 他们本是田间耕耘的农民、插队的知青,或是基层干部,闲时习医、忙时务农。经国家短期培训,习得针灸推拿、量体温血压及常见病诊疗之法,便坐镇村卫生室,或背箱上门。于农民而言,却是雪中送炭的福音。 赤脚医生的价值,不止于“能治病”,更在于“贴民心”。同处一村,谁家老幼病患,他们了然于心;夜半敲门声起,总能即刻拎箱驰援。无诊疗费之累,药价低廉,甚者由生产队公益金报销,让农民真正敢看病、看得起病。 除了救死扶伤,他们亦是乡村公共卫生的拓荒者。带头除四害、修厕灭病,手把手教村民勤洗手、常晒被,挨家挨户为孩童接种牛痘、卡介苗。这些朴素之举,大幅降低天花、结核等传染病死亡率,更悄然重塑了乡村的卫生观念。

诚然,时代局限亦难规避。短期培训难抵医术精深,简陋设备仅能应对感冒、腹泻等常见病,遇阑尾炎、心脏病等急症,唯有急送县城。他们的生计亦步履维艰,无薪资可言,全凭工分换口粮,即便如此,他们仍倾尽所能,以最原始的方式,守住了乡村最基本的健康底线。

一腔热血,三尺药箱,踏遍泥泞阡陌;无精密仪器,无优厚待遇,唯凭责任心与仁心。那一代赤脚医生,医术或有局限,却以最质朴的坚守,护佑了整个乡村的安宁。他们无白褂加身,却怀澄澈初心;无制式处方,却藏滚烫真情。

他们不是医者中的翘楚,却是农民中的脊梁,是一个时代的精神符号,更是一段历史的鲜活见证。如今提及,晚辈或觉陌生,但在老一辈心中,那些背着药箱、踏泥前行的身影,依旧是岁月里最温暖、最安心的记忆。 附:朋友忆他母亲的推文一篇:

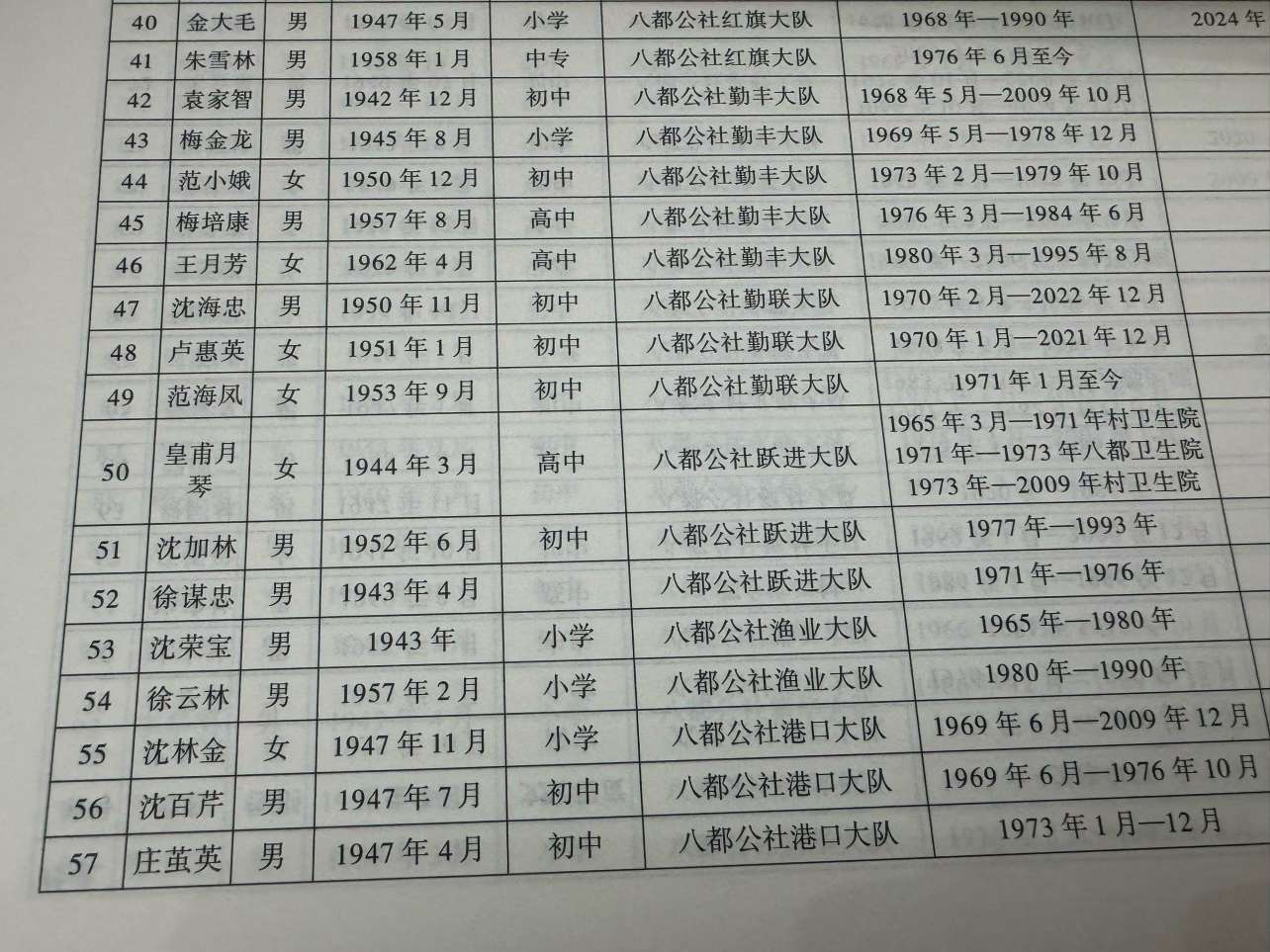

夜读《温暖记忆一一吴江赤脚医生纪录》,勾起我满满的回忆。我妈在我出生之前就已成为一名光荣的赤脚医生,印象中除了给人看病,她最擅长的就是帮人助产接生,还专门去县医院产科学习过,同学的几人后来都进了医院工作,惟独我妈留在农村当了一名赤脚医生。不过这也挺好,在那个物质匮乏的年代,她的这门活在农村广受欢迎,没条件进医院,就在家里生娃~我妈背着个药箱一定准时上门服务,经她手出生的婴儿很多很多,而且从来没有失败案例[强],其实接生这是很需要技术与勇气的一门活,想想现在生个娃恨不得都去上海苏州红房子医院,那时真是有点不可思议哈。我小时候在八都读小学初中,我最开心的莫过于又有一位同学对我说:我是你妈接生的[呲牙]。我妈还有一门技术是给人挂水扎针,一针扎下去就准,不会拨岀来重新扎第二针,而且关键是受针人不感觉疼,挂水的人往往还没意识到就已经扎好针了,以致于很多小朋友听到阿惠阿姨给挂盐水就不哭了[愉快]。我妈另有一个特点是字写得特别好,只上过小学三年级却写得一手超越现在百万之九十九本科生的钢笔字,刚劲有力,笔划流畅,看到她开出处方单都以为是男人写的字一一现在依然写得这么好[玫瑰]直到2 0 2 1年,在这岗位上工作了5 2年的她才依依卸下这份工作。如今她已年迈,眼睛退化已扎不了针,往事在她脑海中已模糊不清,可是她留给我们的过去却足够美好。[抱拳][抱拳][微笑][微笑]

![]()