中秋食芋艿:一段藏在烟火里的抗倭记忆

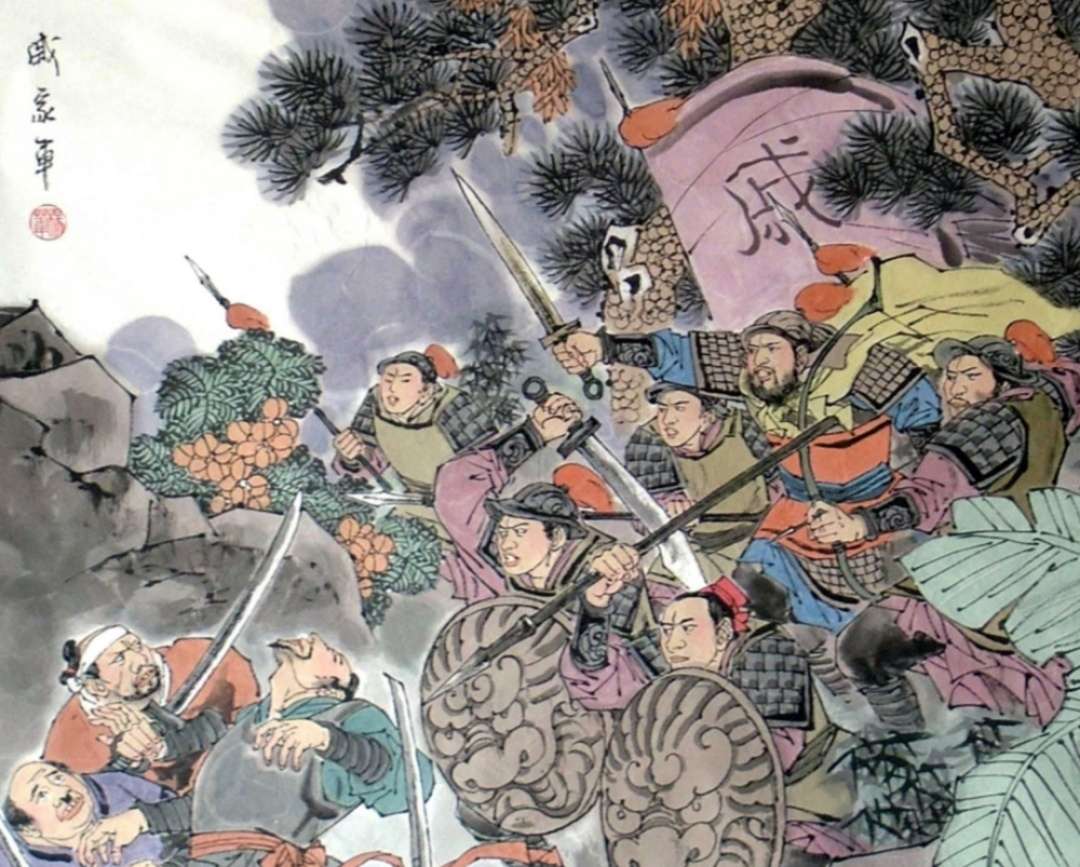

中秋佳节,桂香盈袖,除了皎洁的明月与甜糯的月饼,江南一带的餐桌上总少不了一碗热气腾腾的糖烧芋艿。这看似寻常的吃食,背后却藏着一段与家国大义相连的动人典故,让节日的滋味里多了几分历史的厚重与温情。 相传明朝中后期,东南沿海倭寇肆虐,烧杀掳掠,百姓深受其害。民族英雄戚继光率领戚家军奔赴抗倭前线,凭借严明的军纪与精妙的战术,屡次重创来犯之敌。某年中秋,戚家军在追剿倭寇时,将敌军围困于深山之中。不料战事胶着,军中粮草渐渐断绝,将士们饥肠辘辘,陷入了困境。 正当众人焦灼之际,有士兵在山涧旁发现了一种埋在土里的球状根茎,外皮粗糙,内里洁白。饥不择食的士兵们小心翼翼地挖出来,洗净后煮熟品尝,竟发现其口感粉糯,能解燃眉之饥。靠着这些野生根茎,戚家军才得以撑过断粮危机,最终成功击溃倭寇。 事后,戚继光问及这救命之物的名字,却无一人知晓。想到此次战役中牺牲的战友,以及军队曾面临的绝境,他感慨万千,为纪念那些为国捐躯的士兵,便将其命名为“遇难”。

百姓们听闻这段故事,既痛惜阵亡的将士,又敬佩戚家军的忠勇,更感念这“遇难”的救命之恩。 后来,因“遇难”二字寓意沉重,且与当地方言中“芋艿”的发音相近,人们便渐渐以“芋艿”相称,既保留了对往事的记忆,又添了几分生活的温润。为了纪念戚继光率领将士保家卫国的功绩,苏南等地的百姓率先将中秋食用糖烧芋艿定为习俗——将芋艿去皮切块,与红糖同煮,煮出的芋艿裹着甜蜜的糖汁,软糯香甜,既是对节日的庆贺,也是对英雄的缅怀。

从此,这一习俗在南方各地慢慢流传开来。每逢中秋月圆之夜,家家户户的锅里都会煮起芋艿,袅袅热气中,长辈们向晚辈讲述着戚家军抗倭的故事。一碗糖烧芋艿,尝的是烟火甜香,忆的是家国情怀,让中秋的传统在味蕾与记忆中代代延续。

![]()