今天应该是今年最冷的一天了,天空飘起了雪花,近来天天都是阴冷,寻不到一处暖阳,心情也跟着沉重。

昨天是岳父的忌日,一早老伴便叫我用红纸写上他的名讳与忌日,在阳台外的平台上,将2张红纸放在元宝上面,在两只旧脸盆里,烧了满满当当的纸钱元宝。火光舔着纸灰腾起,又被寒风扯碎,像无数只白色的蝴蝶,载着我们的哀思飞向天际——愿岳父在那边没有病痛,一切安好。

望着窗外纷飞的雪花,岳父慈祥的笑容忽然在眼前清晰起来。初见他是在老市陌路的黑板桥下,一条宽弄堂中间处独门独户。推门时,岳父与岳母正坐在堂屋,两位老人身上的温和气息扑面而来。岳父尤其慈眉善目,虽看着老实巴交,话也不多,脸上却总挂着咪咪的笑,像冬日里晒透了的棉絮,暖得让人安心。

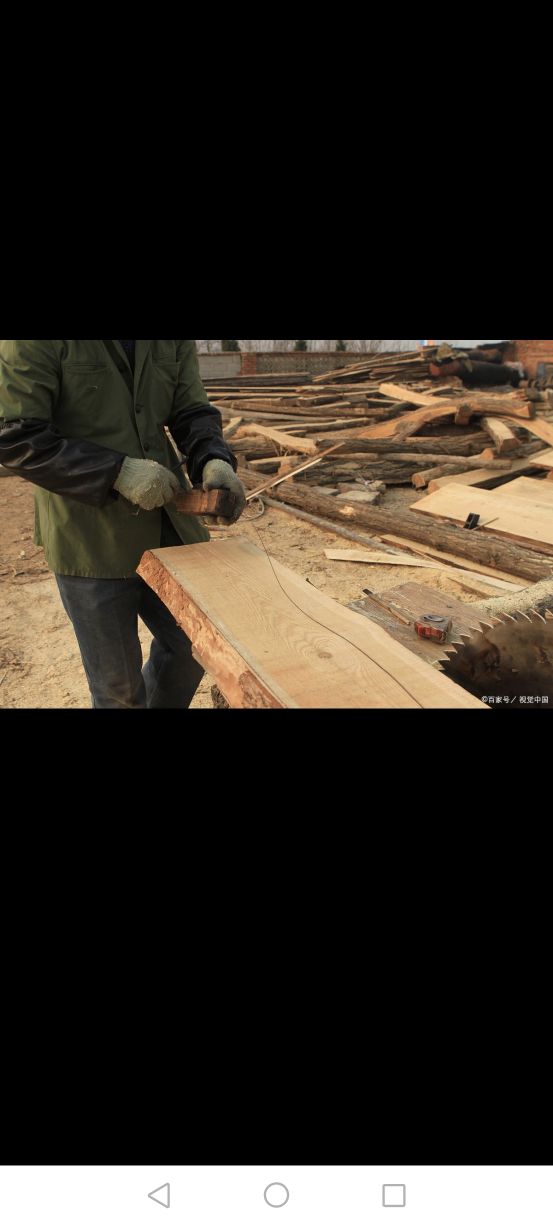

岳父早年在建筑公司做木工,常被外派到别处干活,在湖州丝厂待过好几年,是出了名的踏实人,手上的活计从不含糊。外派的日子里,他常要去很远的地方,有段时间在妙西做工,那时既没代步工具,也买不起自行车,全凭双脚丈量往返的路,总是黑夜里出发,又在黑夜里归来,像一头任劳任怨的老黄牛,把苦累都嚼碎了咽进肚里。

他与岳母生养了好几个子女。在那个重男轻女的年代,岳父却从没有过偏见,对儿女们个个疼惜。有时难得带儿女们去街上吃碗小馄饨,他总舍不得吃,就坐在边上看着,眼里的喜欢与溺爱像要溢出来,仿佛儿女们满足的笑脸,比馄饨的热汤更能暖他的胃。

老伴是最小的女儿,小时候总在黑板桥等父亲归来。远远望见岳父的身影,便迫不及待地飞奔过去,扑进他怀里。岳父总会把她背在后背上,哼着不成调的小调往家走。她还总爱撒娇,趁岳父歇脚时,给他头上扎个歪歪扭扭的小辫子,他也不恼,就笑着任由女儿摆弄,眼角的皱纹里盛着化不开的温柔。

岳父年轻时力气过人,在坛前街买过一只大水缸,一个人背着走过新桥,翻过潘公桥,稳稳当当地背回了家。年纪大了也闲不住,总爱摆弄木工活,家里的柴火被他锯得整整齐齐,劈成大小均匀长短一致,一捆捆用铁丝扎好,堆在天井的棚子和阁楼里,像座小山。他过世后,那些柴火足足烧了好几年,都没烧完,直到市陌路拆迁,柴火都剩在了老屋里,想来他若知道,定会念叨“太浪费了”。

北街拆迁时,我们一家暂住在岳父家,日子过得和睦融融。他常常牵着我的俩孩子,在巷口晒太阳、看孩童嬉闹。都说“丈母看女婿,越看越有趣”,岳父待我也亲厚,听老伴说,岳父在世时背后还经常夸奖我,那份不掺半点虚浮的关爱,让我在岳父家真切感受到了家的温暖。

雪经于停了,阳台外的风冰冷。岳父的模样在记忆却里愈发清晰,那些他曾走过的路、干过的活、疼过的人,都成了岁月里温润的光,照亮着往后的日子。

![]()