《两代长辈的天差地别》

晨光刚漫过窗台,50后的张阿姨已经系上蓝布围裙在厨房转开了。锅里的白粥在冒泡,蒸笼里热着孙子最爱的小笼包,这是她雷打不动的一天开端,比墙上的挂钟还准时。

送完孙子进校门,转身扎进早市的人潮,挑最新鲜的青菜,比三家的猪肉价格;中午和老伴就着昨天的剩菜对付两口,筷子扒拉着碗底时,已在盘算傍晚的菜单。等儿女踏着夜色进门,一桌子荤素搭配得佳肴,她直起腰的瞬间,后腰那股酸劲儿能窜到脖颈,可脸上总得挂着笑。

如今的50后、60后长辈,多半在过着类似的日子。儿女成家那天,他们身上就贴上了"带孙主力军"的头衔。夜里要三番五次爬起来给哭闹的孙辈盖被喝奶,白天踩着点接送上学,一天下来脚底板发僵,比年轻时在车间站八个钟头还累。

退休金像细水,悄没声息淌进家里的菜钱;新买的衣服压在箱底舍不得穿,却总记得给孙辈买两串糖葫芦,“喜福多”店里的“好嘛嘛”?

孙子出生时的金生肖挂件闪着光,大红包少不了。周岁的金银镯子沉甸甸,大红包赛的满满的,幼儿园开学的红包更塞得厚实——图啥呢?还不是那一句常说的"日要好,大做小"。遇着懂得感恩的子女,一句"妈您歇着"能暖透心窝;可若碰着挑剔的儿媳,嫌菜咸了淡了,或是责怪带孩子不够尽心,那点辛苦就像被泼了盆冷水,从头顶凉到脚后跟。

而回溯他们自己父辈那代公婆,日子的过法却像是隔着条河。张阿姨常对着老照片念叨:当年她怀着孕,婆家的灶台永远飘着青菜萝卜香,一条一斤多的鲤鱼能分两段,中午一段熬汤,晚上一段红烧,四个人围着方桌,公婆总是说着"省着点,日子要细水长流"。

一家四口挤在婆家的老房子里,每月的房租水电费一分不能少,连搭伙的伙食费都得算得清清楚楚。有次她回娘家住了一天,回来看见公婆在方桌上,津津有味地喝着甲鱼汤,甲鱼裙边油光闪闪——那香味里,藏着她半天的失落。

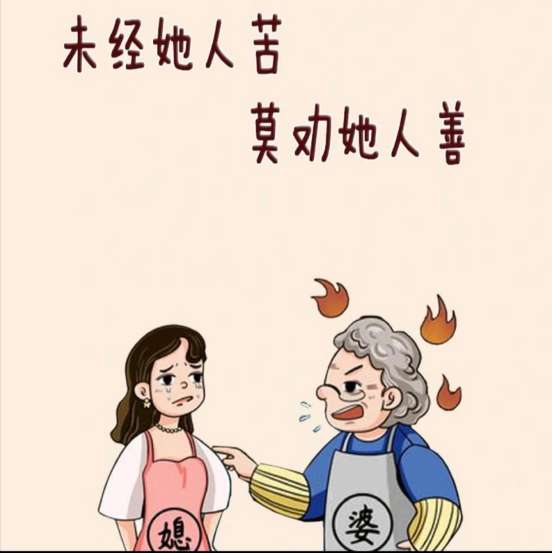

那时的长辈,习惯在生活里把算盘打得噼啪响,对子女少有贴补,倒多了些"规矩":钱要单独算清楚。儿媳若想从婆家讨点温暖,难比登天,婆婆看儿媳的眼神里,总像隔着层说不清的疏离。

两代人,两种活法。如今的长辈把"付出"刻进了晚年的皱纹里,掏心掏肺对晚辈好,生怕给子女添半分负担;过去的长辈则把"界限"划得像刻在石板上,习惯让年轻人自己扛,把日子的重量压在晚辈肩头。

这种家事也没有绝对的对与错?不过是时代的变迁:从前的公婆过日子精巴,或许是挨过饿的年月教会他们"顾自已";如今的长辈敞开怀抱,是想把当年没享过的暖和爱,加倍捧给下一代。

偶尔,张阿姨对着镜子看着白发时会愣神:当年公婆的"抠",许是怕日子撑不下去;而今自己的"累",是盼着儿女能在生活中轻松点。

新老公婆两代人中间隔着岁月的沟,沟底里却都埋着对家的惦念,只是一个藏在计较里,一个露在为子女的操劳中。

![]()